生体分子モーターに関連する物理学の教科書を紹介します。

生体分子モーターとは、「動きを生み出すタンパク質」などのことです。例えばF1やFo、ミオシン、キネシン、ダイニンなどのタンパク質が該当します。

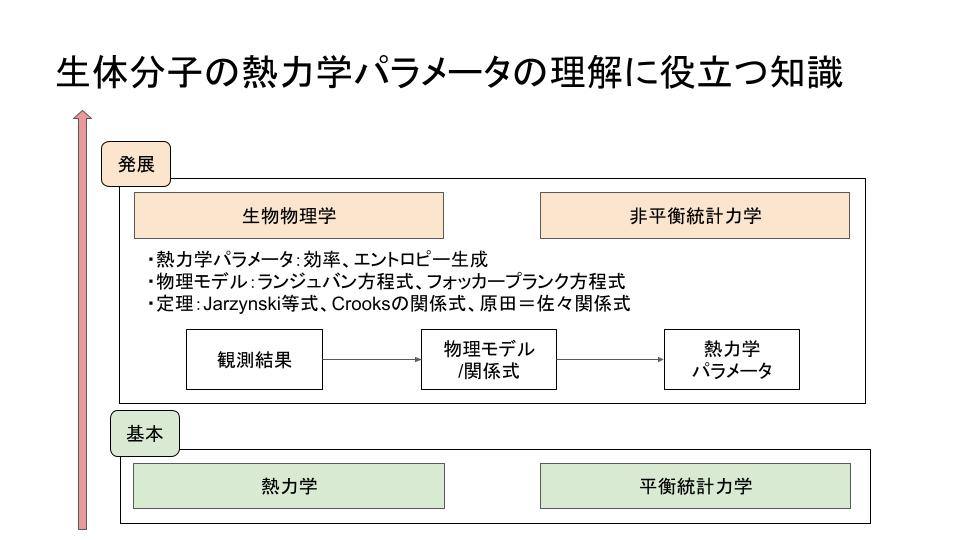

これらのタンパク質は、ガソリンエンジンなどと比較して、非常に寸法が小さいという特徴があります。寸法が小さいため、効率などの熱力学的なパラメータの考え方が、ガソリンエンジンや蒸気タービンなどの人工物と比べて少し異なります。このためパラメータを理解するためには、通常の熱力学とは別体系の理論について学習することが必要です。

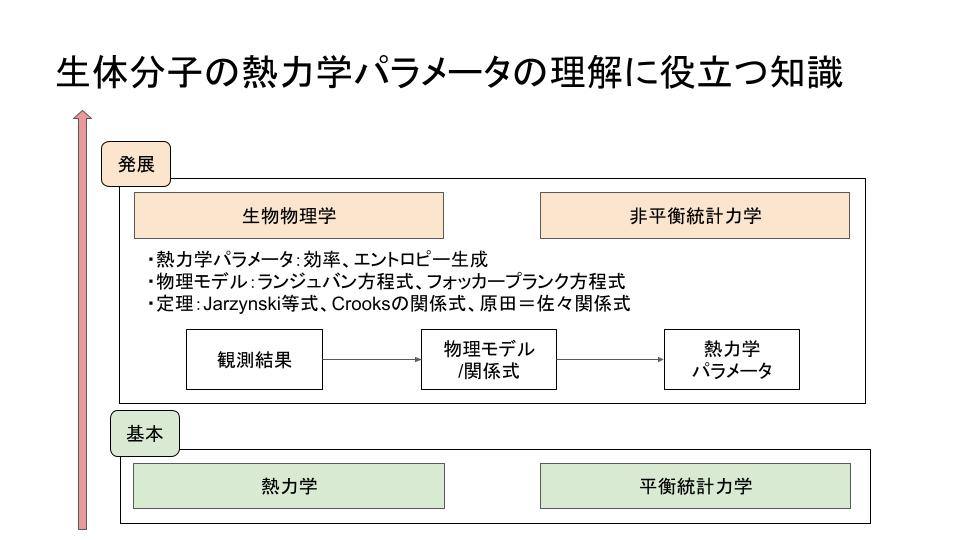

そこで、生体分子モーターを特徴づける熱力学的なパラメータを理解するために必要な学問である、生物物理や非平衡統計力学の理解に役に立つ教科書を紹介します。

生体分子モーターの理解に役立つ知識とは

以下の図にまとめるように生体分子モーターの理解に役立つのは、「生物物理」や「非平衡統計力学」の知識です。また基礎として「熱力学」や「平衡統計力学」の知識も必要です。

そこで以下では、これらの分類で役に立つ教科書を紹介します。また、生物物理全体の文脈では言及されることが多い「力学系」の教科書についても紹介します。

この記事では「おすすめ度」は生体分子モーターを理解する上での、内容の直接的な関連性の高さを示しています。また「手元に置きたい度」は、書籍に目を通せるようにしたくなる頻度の高さを表しています。

以下では「[A]生物物理・非平衡統計力学」の教科書、「[B]平衡統計力学・熱力学」、「[C]システム生物学・力学系」に分けて教科書を紹介します。

[A] 生物物理・非平衡統計力学の教科書

生物物理の教科書は、生体分子モーターの熱力学的な側面が記載されています。また、非平衡統計力学の教科書は、ランジュバン方程式やフォッカープランク方程式といった、生体分子モーターを理解する上で必要な「ゆらぐ系の熱力学」の知識が記載されています。

[A-1] 鳥谷部著『生物物理学』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★★★★★

鳥谷部著『生物物理学』は、生体分子モーターに関する物理が最もまとまった本です。特に「第I部 基礎」の1,2章と5〜7章、「第II部 分子のスケール」の全章は、代表的な生体分子モーターの話題を網羅しています。

生体分子モーターの観点から、生物物理に興味がある方はまずこの本というような決定版です。

[A-2] 沙川著『非平衡統計力学』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★★★★★

沙川著『非平衡統計力学』は、非平衡統計力学について簡潔にまとめられた最もわかりやすい本です。

鳥谷部著『生物物理学』を読んで、「第I部 基礎」の1,2章や5,6章といった熱力学に関するパートに興味を持った場合に、特に楽しめると思います。

[A-3] 斎藤著『ゆらぐ系の熱力学』

おすすめ度:★★★★☆

手元に置きたい度:★★☆☆☆

齊藤著『ゆらぐ系の熱力学』は、日本語で最もゆらぎの熱力学に関する事項がまとめられた書籍です。非平衡熱力学の関係式に不明点がある場合の辞書として、駆け込み寺的に用いることができます。

例えば、生体分子モーターに関連して、現れる「原田=佐々関係式」を紹介する本は、この本しかありません。また「Crooksの関係式」や「Jarzynskiの関係式」といった、よく知られる等式についても分かりやすく紹介されています。さらに効率の考え方が熱機関と異なる背景への理解も深まります。

この本は数式などが難しいので、沙川著『非平衡統計力学』などで、全体像を掴んでから読む方が良いと思います。

[A-4] Zuckerman著『生体分子の統計力学入門』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★★★☆☆

『生体分子の統計力学入門』は、実際に統計力学を生体分子に適用する場合の考え方を示した本です。

生体分子は自由度も高く、物理の方法ではモデル化が難しいです。どのようにマイナーな現象を捨象して、物理で扱えるモデルに落とし込むかを知ることができる数少ない本です。

平衡統計力学の知識があるとサックリ読み進められます。

[A-5] Phillips 他著『細胞の物理生物学』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★☆☆☆☆

平衡統計力学などの観点から、生物を扱っています。扱っている生物学の題材が幅広いことが特徴です。図書館でパラパラと目を通すと、色々と発見があります。

[A-6] 関本著『ゆらぎのエネルギー論』

おすすめ度:★★★☆☆

手元に置きたい度:★★★☆☆

タンパク質などのメゾスケールの世界のエネルギー論を扱っています。他の書籍と異なり、2000年頃に出版された本です。

1章の確率論に関して、初めて出会うと難しい気がします。2章以降は日本語の説明も多く、題材に対して関心を持ちやすい内容になっています。

[A-7] 金澤著『ゆらぐ系の熱力学の基礎』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★★★★★

無料のPDF資料です。書籍ではありません。確率過程や、ゆらぐ系の熱力学が紹介されています。30ページ弱で完結で分かりやすいです。

2014年と早い時期に発行された資料です。今でこそ齊藤著『ゆらぎの熱力学』などで、確立過程とゆらぐ系の熱力学を紹介した書籍は多いですが、2020年前後まで、そのような書籍はほとんどありませんでした。とはいえ、確率論や確率微分方程式の書籍に取り組むのも厳しいものがあるため、このPDF資料をありがたく拝見した方も多いと思います。

[B] 平衡統計力学・熱力学の教科書

平衡統計力学や熱力学は、生体分子モーターを扱う非平衡統計力学や生物物理の基礎となります。

平衡統計力学と熱力学の学習を足早に済ませる場合は、[C-1]として紹介する『システム生物学入門』の第3章が簡潔なため良いと思います。

[B-1~3] 田崎著『熱力学』『統計力学(1)』『統計力学(2)』

おすすめ度:★★★★★

手元に置きたい度:★★★★★

平衡統計力学や熱力学といった分野は確立されているので、多くの書籍があります。しかしながら、いずれの分野も田崎著の書籍が世の中で広く支持されています。これは田崎著の上記の書籍以前の本と比較して、多くの"気づき"が得られるとされているためです。

各分野を再学習する際にも最適です。私は田崎著の熱力学を読みながら、「温度もただのパラメータなんだ」と気付いた瞬間のスッキリ感が、今でも忘れられません。

[C] システム生物学・力学系の教科書

生物物理では、統計力学的なアプローチに加えてと力学系的なアプローチで生物に迫ることが多いです。

力学系からのアプローチは、生体分子モーター(アクチュエータ)の物理的な側面が削ぎ落とされる度合いが高いです。このため生体分子モーターの理解の面では、優先度は落ちると思います。

「システム生物学」は機械工学でいう、「制御工学」に近いイメージです。例えば、電気モーターをモデル化する理論は、「電気機器学」として別の体系があります。このため「制御工学」で電気モーターを制御する場合も、電気モーターの原理に立ち入らずに理論を構成できます。逆にいうと、電気モーターについて知りたいときに、制御工学を学んでもあまり多くのことは得られません。

[C-1] 畠山・姫岡著『システム生物学入門』

おすすめ度:★★★☆☆

手元に置きたい度:★★★★☆

力学系などを、生物学に適用した事例を網羅的に紹介した書籍です。数式も簡単な上に、図もカラーで分かりやすく、読み物としても楽しい構成になっています。スマホを横向きにすると、Kindleでも問題なく読めます。

とても面白い本なのですが、生体分子モーターを理解する上では、やや関連の薄い分野のため、おすすめ度は★3つとしています。

[C-2] Strogatz著『非線形ダイナミクスとカオス』

おすすめ度:★★★☆☆

手元に置きたい度:★★★★★

力学系の分かりやすい教科書です。数式が簡単なこともあり、スルスルと頭に入ってきます。いつの間にか読み進められます。ただ力学系を理解する上では、『システム生物学入門』の第2章の内容で十分だとは思います。

とても良い本なのですが、生体分子モーターを理解する上では、やや関連の薄い分野のため、おすすめ度は★3つとしています。

[C-3] 金子・澤井・高木・古澤著『細胞の理論生物学』

おすすめ度:★★★☆☆

手元に置きたい度:★★★★★

細胞を題材に、力学系やゆらぐ系の熱力学を用いた書籍です。細胞に興味のある場合は、鳥谷部著『生物物理学』より、この本を読む方が適していると思います。

生体分子はあまり出てきません。面白い本ですが、生体分子モーターを理解する上では、やや関連の薄い分野のため、おすすめ度は★3つとしています。

[C-4] マレー著『数理生物学入門』

おすすめ度:★★☆☆☆

手元に置きたい度:★★☆☆☆

力学系を用いて個体の増減など、群レベルの話題を多く扱っています。マルサスの人口論や、感染症のSIRモデルに関心がある場合も読んで面白いと思います。

面白い本ですが、生体分子モーターを理解する上では、やや関連の薄い分野のため、おすすめ度は★2つとしています。

生体分子モーターにおける熱力学の意味

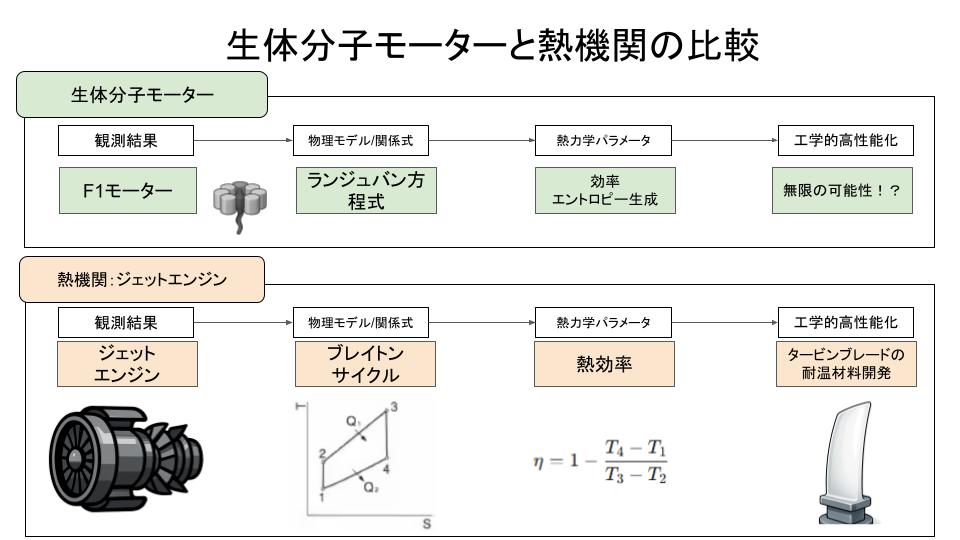

ここまで生体分子モーターの熱力学パラメータを理解するために役に立つ書籍を紹介しました。生体分子モーターにおける熱力学とはどのような意味をもつでしょうか。一度、熱力学により成功を収めた機械工学に視点を移してみます。

工学で再現性を担保するには、指標となるパラメータの把握が不可欠です。熱力学を用いると、パラメータを整理することができます。同様に、パラメータを整理することが生体分子モーターにおける熱力学の意味だと考えます。

マクロな熱機関にジェットエンジンというものがあります。飛行機は、ジェットエンジンで飛んでいます。ジェットエンジンの効率が上がると、航空機の航続距離を長くすることができます。

熱力学で、ジェットエンジンはブレイトンサイクルによってモデル化されます。ブレイトンサイクルでは、タービン入口温度T3を大きくすると理論効率を高くできます。そしてタービン翼の材料の耐温度が、タービン入口温度T3を制約します。

耐温度は材料の物性値です。そこでジェットエンジンの効率を高めるために、タービン翼の材料開発が重点的に進められています。

このように、理論的に熱力学パラメータを求めることで、集中して資源投入する事項を決定することができます。

生体分子モーターが注目される理由

生体分子への注目が高まった理由は、原理解明と生産に関する技術革新が起こったからです。

原理解明の点では、高性能な顕微鏡などの計測技術の進歩によって1分子観察などにより原理解明が可能になりました。またDNAの編集や、タンパク質精製の技術の進化によって生体分子モーターを入手するコストも低減しています。

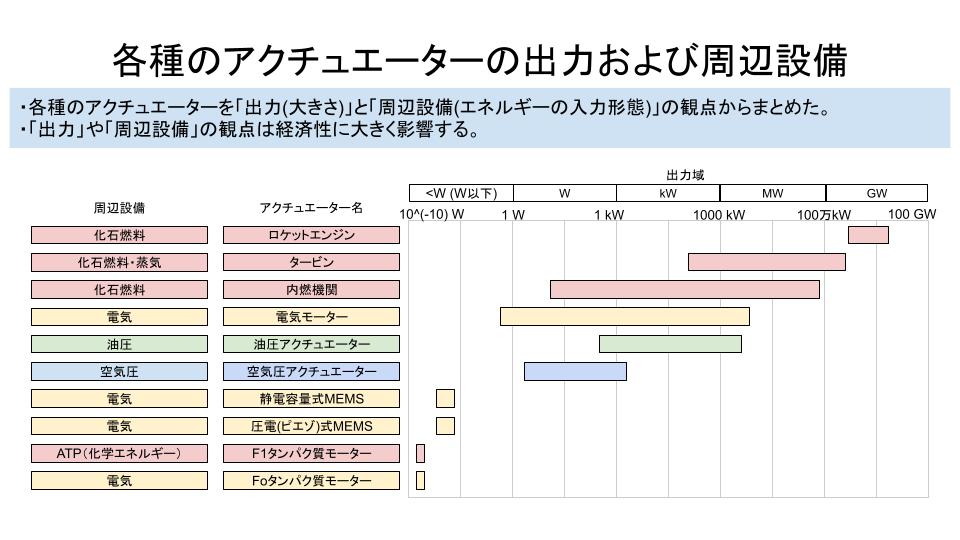

これらの原理解明や生産に関する進歩によって、注目度が高まりました。しかしながら、生体分子モーターの社会的な実装までは至っていないです。以下の図に示すように、F1、Foといったタンパク質モーターは人口のアクチュエーターと比較しても非常に出力が小さいです。

生体分子モーターを人工的に改変したり、新たに作成する研究が進められています。このような研究のプレスリリースやYouTube動画としては例えば以下のようなものがあります。

現在はAI設計に関する技術革新も進んでいます。タンパク質の立体構造(コンフォメーション)は、AlphaFoldなどのAIで予測できる時代になっています。溶媒や他の分子との相互作用を含めて、タンパク質の機能設計についても今後はAIで自動化できる時代が到来するかもしれません。

流行りの技術を余さず取り上げ書籍を出版する羊土社も、AkphaFoldに関する書籍をだしていることからも注目度の高さがうかがえます。

AIの時代に物理学は必要か 〜将棋を例に〜

AIの時代も物理学的に、少数のパラメータで現象を説明する営みは健在だと思います。というのも、時間・金、人材などの資源配分には、人間による判断が必要だからです。

例として将棋を題材に考えてみたいと思います。現在の将棋ではAIが進化し、プロ棋士をも凌駕しています。プロ棋士もAIを用いて練習しています。このためプロ同士の対戦も、新たな局面の発見が加速しています。

人間は将棋を「序盤:定跡による駒組」→「中盤:手筋と大局観で少しずつ良い手を指す」→「終盤:相手の玉を捕まえる」に分けて考えることが多いです。また駒の価値を、点数で考える考え方もあります。状況によって駒の価値は変わるにも関わらずです。

このように「序盤・中盤・終盤」、「駒の点数」などのように、物事を単純化することで、人が考える際の指針として役に立てることができます。フレームワークや評価指標があることで、再現性のある議論ができます。

生物物理での効率などの熱力学パラメータも、将棋の点数のようなもので、認知資源に限りのある人間が、再現性を持って物事に取り組むためのパラメータに思えます。こう考えると、物理学のように少数のパラメータで現象を説明する営みは、人間が社会を構成する限り健在だと思います。

ところで実際に将棋が強くなるには、「序盤は定跡を覚え」、「中盤は手筋を覚えたり、プロの解説を聞いたり」、「終盤は崩し方や寄せ方、詰将棋の練習」が有効です。最後に将棋のオススメの書籍を記載して終わりとしたいと思います。

〇序盤:定跡本で覚える

四間飛車という戦法はプロでの人気は低いですが覚えやすいです。ただ棒銀で押し切られると悲しいです。

〇中盤:YouTube動画で手筋や大局観を身につける

実戦の解説を見ると上手くなれます。

〇終盤:寄せと詰将棋をマスターする

終盤は寄せや詰将棋力が高いと強いです。藤井聡太さんも、詰将棋が強いみたいです。

〇将棋対戦アプリ:日本将棋連盟公式将棋ウォーズ

気軽にオンラインで将棋ができます。練習すると強くなります。

まとめ

この記事では、生体分子モーターに関連する物理学の教科書を紹介しました。

生体分子モーターの熱力学パラメータを理解するには、生物物理と非平衡統計力学の理解が鍵になります。

生物物理や非平衡統計力学は、今後の非平衡統計力学の進展や、生体分子モーターの社会への応用を期待したいです。